コラム

「1103環境」レギュレーションの魅力!

はじめに

こんにちは。福福トレカ遊戯王スタッフです。

今回は現代環境の遊戯王に負けず劣らずの熱量を誇る「1103環境」レギュレーションの魅力を、同環境における【HERO】デッキの変遷と共にご紹介していこうかと思います。

最後までお付き合い頂ければ幸いです。

1103環境とは

以前の第22回「福福雪合戦」大会記事でも紹介いたしましたが、まずは改めて「1103環境」について解説いたします。

1103環境とは、2011年3月時点でのルール及び禁止制限で対戦するレギュレーションです。

大枠のルールは「マスタールール2」、ちょうどエクシーズ召喚が実装された時期のルールです。

カードプールは2011年8月31日時点までで発売されたカードに限られます。遊戯王に詳しい方であれば「No.16 色の支配者ショックルーラー」が出た頃、「EXTRA PACK Volume4」の発売前、と言えば分かりやすいかもしれませんね。

特殊ルールにより「血の代償」が準制限になっている等わずかな差異こそあれど、それ以外は基本的に当時のルール、当時のカードプールとほぼ変わりありません。

要するに『昔のルールで遊ぶ遊戯王』と言って差し支えはありません。

しかしそんな閉じられたカードプールであってもメタゲームは回っており、その時々で流行のデッキが流動的に変わっています。

なんと当時は採用された記録の無いカードが活躍したり、全く新しい構築が誕生するなど、現代の遊戯王と同じように環境が移り変わっていっているのです。

そんな環境の変遷の一例を【HERO】デッキの構築の変化と共に見ていきましょう。

【HERO】デッキとは

『HERO』とは、アニメ「遊戯王GX」にて登場した『E•HERO』をはじめとしたカテゴリーです。

アニメでは主に融合召喚を主戦術としていますが、当時はステータスの高いレベル4モンスターを主軸とした、いわば【メタビート】に近い戦術をとるデッキでした。

【HERO】には「E•HEROエアーマン」や「Eエマージェンシーコール」など『HERO』モンスターを手札に加えるカードが多く、安定性の高さに定評があります。

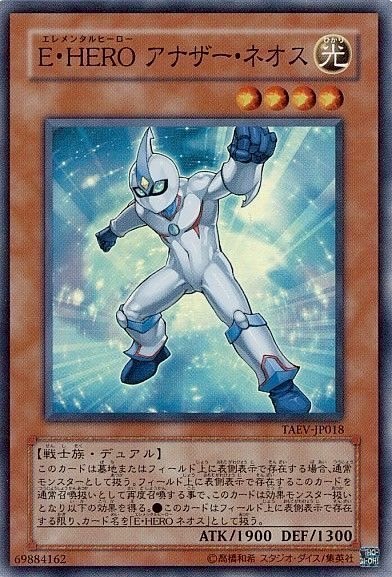

そして当時の【HERO】を語る上で欠かせないのがこのカード、「E•HEROアナザーネオス」。

フィールドと墓地では通常モンスターとして扱う為、一見利点の少ないモンスターに見えます。

しかし、戦闘では「オネスト」で相手を返り討ちにし、勝ち目のない相手と対峙した時や自身が除去されそうな時は「デュアルスパーク」で相手を道連れに、そして墓地に行っても「ヒーローブラスト」で甦りつつ相手を破壊…と、あらゆるサポートカードを駆使する、まさに『HERO』とも言える戦い振りを見せてくれるカードです。

基本的にはこの「E•HEROアナザーネオス」を主軸とするのが当時の【HERO】の戦い方です。

これに加えて「ライオウ」「魔導戦士ブレイカー」など、『HERO』以外の強力なレベル4モンスターも採用したこのデッキタイプは【HEROビート】と呼ばれていました。

当時の遊戯王を遊んでいた方であれば【HEROビート】という呼び名に懐かしさを感じるのではないでしょうか。

1103環境でも当初はこの形が主流でした。

【HEROビート】は安定性こそ高いですが、コツコツと戦うデッキタイプ故に【ジャンクドッペル】といった出力の高いデッキには押し切られてしまったり、「ライオウ」や「魔導戦士ブレイカー」での戦闘が中心になると【HERO】独自の強みが活かしずらい弱点もあります。

そんな状況を打破すべく登場したのが【アライブHERO】でした。

【アライブHERO】の登場

【アライブHERO】は従来の【HEROビート】から「ライオウ」などの中長期戦向けのカードを廃し、デッキから『HERO』を特殊召喚できる「ヒーローアライブ」や、手札が自身1枚のみなら特殊召喚できる「E•HEROバブルマン」を採用した展開力重視の【HERO】です。

「E•HEROバブルマン」の特殊召喚を容易にする為、手札でダブつくモンスターカードの採用が少な目になっているのも特徴です。

元々【アライブHERO】は当時の1103環境より少し後、2012年4月以降に確率したデッキタイプでした。

その頃になると「機甲忍者ブレードハート」「H-Cエクスカリバー」といった、素材にレベル4戦士族を要求する強力なランク4エクシーズモンスターが増えてきます。当時はこれらの召喚をする為に「ヒーローアライブ」や「E•HEROバブルマン」を駆使し、ワンターンキルを狙っていくデッキタイプでした。

一方で1103環境における【アライブHERO】は同じく「ヒーローアライブ」をキーカードとしながら、『HERO』モンスターを複数展開しやすい事を最大限に利用した全く異なるデッキになっています。

例えば「ヒーローアライブ」で「E•HEROエアーマン」を特殊召喚、その効果で手札に加えた「E•HEROオーシャン」を通常召喚。そこに「超融合」が加われば、相手ターンでは「超融合」で「E•HEROエアーマン」を相手モンスターもろとも融合に巻き込み、返す自分のターンでは「E•HEROオーシャン」の効果で墓地の「E•HEROエアーマン」を回収…といった具合に相手の除去とリソース回復を兼ねた盤面を形成する事が可能です。

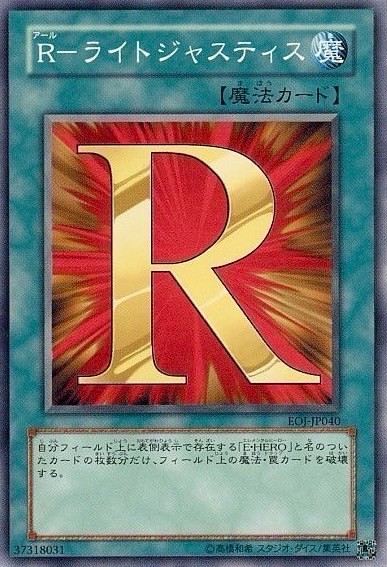

加えて強力な罠カードが横行している1103環境においては、一度に複数の魔法、罠カードを破壊できる「R-ライトジャスティス」の発動条件を満たしやすい事も見逃せない点です。

また当時の【アライブHERO】と同じくランク4エクシーズモンスターの召喚も得意としており、「超融合」や「ミラクルフュージョン」と合わせて大型モンスターの展開も容易で、瞬間火力も大幅に向上しています。

ランク4モンスターの中でも他のデッキに比べて「No.16 色の支配者ショックルーラー」の召喚が容易な事も特筆すべき点でしょう。

「No.16 色の支配者ショックルーラー」は魔法、罠、モンスター効果のいずれか1つを封じる効果を持っており、それまでは苦手としていた【ジャンクドッペル】もその効果で封殺し一方的に勝ち切る事が可能になっています。

この様に名前こそかつて台頭した【アライブHERO】と同じですが、デッキ構築における思想、戦術は全く異なる1103環境独自のものと言えるでしょう。

【アライブHERO】から【ピュアHERO】への転換

こうして新たな強みを手に入れた【アライブHERO】ですが、今度はキーカードとなる「ヒーローアライブ」自体がネックとなってきます。

「ヒーローアライブ」は効果こそ強力ですが、発動コストとしてライフポイントの半分という決して無視できない数値を要求してきます。

そのため【ガジェット】といった絶えずモンスターを供給し続けるデッキにはライフ差で押し切られてしまったり、全体除去効果を持つ「ブラックホール」や「激流葬」といったカードを使われると少なくなったライフを削られあっさり負ける…といった事も珍しくありませんでした。

そこで考案されたのが新たな『HERO』の形、【ピュアHERO】です。

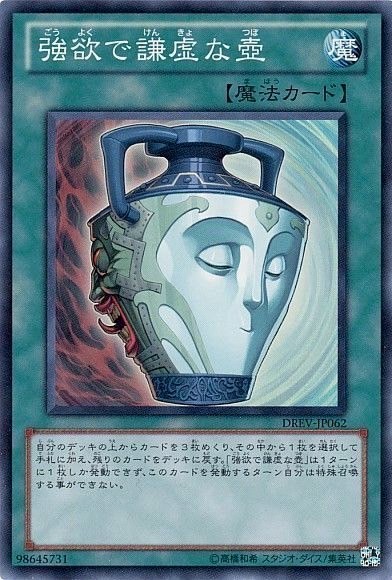

新しい形、といっても【アライブHERO】から主に変わった点としては採用カードが「ヒーローアライブ」から「強欲で謙虚な壺」になっただけの構築です。

「ヒーローアライブ」と「強欲で謙虚な壺」。一見すると全く性質の異なるカードですが、【ピュアHERO】における役割は変わらず『HERO』モンスターの確保です。

「ヒーローアライブ」のように直接フィールド出す事は出来ませんが、「強欲で謙虚な壺」も不確定ながらデッキ内の『HERO』モンスターにアクセス出来るカードです。

不確定とはいえ【HERO】デッキには「Eエマージェンシーコール」や「増援」など他にも『HERO』モンスターに直接アクセス出来る手段もあり、それらも手札に加えられる可能性を考慮すれば「強欲で謙虚な壺」でのヒット率もさして悪くないものと考えられます。

そうして『HERO』モンスターを確保する事で【アライブHERO】同様に「超融合」や「R-ライトジャスティス」を活かしていくのが【ピュアHERO】のコンセプトです。

つまり【ピュアHERO】とは、「ヒーローアライブ」を「強欲で謙虚な壺」を差し替えただけで【HEROビート】の弱点である『HERO』の強みを活かしずらい点、【アライブHERO】の弱点である莫大なライフコスト、という2つの弱点を克服した革新的な構築と言えるのです。

終わりに

いかがだったでしょうか。

一口に【HERO】デッキと言っても大きくコンセプトが変わっている事がお分かり頂けたかと思います。

今回紹介した【HERO】の様に、1103環境では変わらないカードプールの中でも新たな構築、戦術が生まれ続けているのです。

そんな魅力的な1103環境は、当時の遊戯王を遊んでいた方であれば、今もどこかに閉まってある昔のカードですぐにでも参加出来るかもしれません。

既知のレギュレーションの中で未知のデッキと出会えるかもしれない1103環境、ぜひ遊んでみてください!